In modernen Unternehmen ist Content weit mehr als nur Text auf einer Website. Produktdaten, Medieninhalte, SEO-Metadaten und rechtliche Hinweise müssen aus verschiedenen Systemen zusammengeführt, gepflegt und zielgerichtet ausgespielt werden. Wer die Übersicht verliert, riskiert Inkonsistenzen, Reibungsverluste und verpasste Chancen. Wir geben einen strukturierten Überblick, wie Content Delivery in komplexen Systemlandschaften funktionieren kann – und worauf es beim Zusammenspiel von PIM, DAM, SEO-Tools & Co. wirklich ankommt.

Content Delivery ist Teamarbeit der Systeme

Content entsteht heute nicht mehr linear, sondern modular, verteilt und systemübergreifend. Produktdaten, Medieninhalte, rechtliche Hinweise, SEO-Informationen und redaktionelle Inhalte stammen aus unterschiedlichen Quellen – gepflegt von verschiedenen Teams in spezialisierten Tools. Ausgespielt wird das Ganze über eine wachsende Zahl von Kanälen: Websites, Plattformen, Newsletter, Apps, manchmal sogar in mehreren Marken und Sprachen gleichzeitig.

Damit all das zuverlässig funktioniert, braucht es ein Zusammenspiel verschiedenster Systeme – durch klar definierte Rollen, verlässliche Schnittstellen und durchdachte Prozesse. Über die Jahre hat sich dafür in vielen Organisationen eine arbeitsteilige Struktur etabliert:

PIM, DAM, SEO-Tools, CMS und weitere Lösungen übernehmen jeweils klar abgegrenzte Aufgaben.

Diese Spezialisierung war lange sinnvoll, weil sie es Fachabteilungen ermöglichte, Inhalte effizient und zielgerichtet zu verwalten. Doch mit zunehmender Integrationstechnologie und wachsender Systemkomplexität stellt sich heute immer häufiger die Frage: Wo ist Spezialisierung weiterhin hilfreich – und wo reicht vielleicht auch ein konsolidierterer Ansatz?

Zentrale Systeme in der Content-Architektur im Überblick

Damit Inhalte über verschiedene Kanäle hinweg konsistent und effizient ausgespielt werden können, greifen in modernen Organisationen verschiedene Systeme ineinander. Jedes System erfüllt dabei eine spezifische Aufgabe – mit jeweils eigenen Nutzergruppen, Datenstrukturen und Schnittstellenanforderungen. Ein Überblick:

PIM – Product Information Management

Das PIM ist die zentrale Datenquelle für strukturierte Produktinformationen: technische Daten, Artikelnummern, Varianten, Maßeinheiten, Texte, Zielgruppeninformationen oder Preise.

- Typische Nutzer: Produktmanagement, Vertrieb, teilweise Marketing

- Rolle im Content-Prozess: Bereitstellung konsistenter, mehrsprachiger Produktdaten für Webshops, Kataloge, Marktplätze oder CMS

- Im Zusammenspiel: PIM-Inhalte fließen häufig in CMS- und E-Commerce-Systeme ein – direkt oder über Middleware. Gleichzeitig ist eine Anbindung an ERP-Systeme essenziell, etwa für Lagerbestände oder Preisinformationen.

- Reifegrad: Ein ausgereiftes PIM ermöglicht die zentrale Pflege und automatische Verteilung aller produktbezogenen Inhalte – idealerweise mit Workflows zur Qualitätssicherung, Freigabe und Übersetzung.

DAM – Digital Asset Management

Im DAM werden digitale Assets wie Bilder, Videos, Broschüren oder Grafiken verwaltet. Neben der reinen Dateiablage ermöglicht es Tagging, Versionierung, Rechte-Management und die Steuerung von Ausspielkanälen.

- Typische Nutzer: Marketing, Design, externe Agenturen

- Rolle im Content-Prozess: Bereitstellung markenkonformer Assets in der jeweils passenden Variante (Größe, Format, Sprache, Kanal)

- Im Zusammenspiel: DAM-Systeme sind oft eng mit CMS, DXP oder PIM verknüpft. Wichtig ist ein abgestimmtes Rechtemanagement, um nur freigegebene und konforme Inhalte auszuspielen.

- Reifegrad: Hoch integrierte DAM-Lösungen liefern Assets automatisch in der jeweils benötigten Variante aus – etwa für Responsive Webdesign, regionale Märkte oder bestimmte Plattformanforderungen.

SEO-Tools

Diese Tools analysieren Sichtbarkeit, Rankings, Keywords und technische Aspekte wie Ladezeiten oder semantische Struktur. Sie liefern auch Empfehlungen für Content-Optimierung und Wettbewerbsvergleiche.

- Typische Nutzer: SEO-Teams, Online-Marketing, Content-Strateg:innen

- Rolle im Content-Prozess: Input für Texterstellung, Meta-Datenpflege, Strukturierung von Seiten, Performance-Überwachung

- Im Zusammenspiel: Die gewonnenen Erkenntnisse fließen idealerweise direkt in das CMS oder die Redaktionsprozesse ein – z. B. durch Integrationen in Content-Editoren oder Dashboards für die Content-Planung.

- Reifegrad: Reife Organisationen nutzen SEO-Daten nicht nur analytisch, sondern als Steuerungsinstrument für Priorisierung, A/B-Testing und kontinuierliche Content-Optimierung.

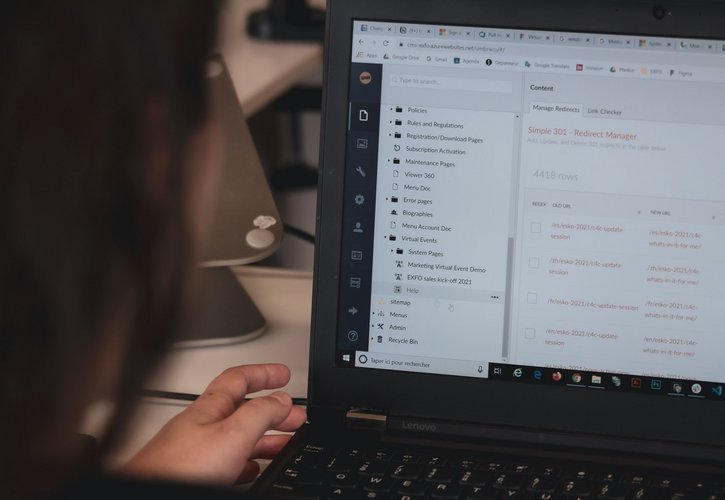

CMS / DXP – Content Management Systeme & Digital Experience Plattformen

CMS und DXP dienen als zentrale Steuerungs- und Ausspielinstanz für Inhalte auf Websites, Microsites, Portalen oder mobilen Anwendungen. DXP gehen dabei über klassische CMS hinaus und integrieren Funktionen wie Personalisierung, Testing oder Customer Journey Management.

- Typische Nutzer: Content-Redaktion, Marketing, IT

- Rolle im Content-Prozess: Konsolidierung, Kontextualisierung und kanalübergreifende Ausspielung von Inhalten

- Im Zusammenspiel: CMS und DXP konsumieren Inhalte aus PIM, DAM, SEO-Tools und ggf. auch aus Übersetzungssystemen. Je nach Architektur erfolgt die Integration über APIs, Middleware oder durch native Konnektoren.

- Reifegrad: Ein leistungsfähiges CMS/DXP erlaubt die flexible Kombination von Inhalten aus verschiedenen Quellen – idealerweise modular, komponentenbasiert und rollenbasiert steuerbar.

Weitere Systeme: Lokalisierung, Freigaben, rechtliche Prüfung

Je nach Organisation kommen zusätzliche Tools zum Einsatz – etwa für Übersetzungsmanagement, rechtliche Prüfung oder regulatorische Anforderungen (z. B. in Pharma oder Finanzdienstleistung).

- Typische Nutzer: Lokalisierungs-Teams, Legal, zentrale Redaktion

- Rolle im Content-Prozess: Sicherstellung sprachlicher, rechtlicher und länderspezifischer Korrektheit

- Im Zusammenspiel: Häufig eng in CMS- oder PIM-Workflows integriert – z. B. mit Freigabeschleifen, Übersetzungstools oder Prüfmechanismen

- Reifegrad: In fortgeschrittenen Setups sind diese Workflows automatisiert und auditierbar, mit klarer Rollenlogik und Eskalationsmechanismen

Diese Systeme arbeiten oft im Hintergrund – sind aber essenziell, um rechtssichere, länderspezifisch korrekte und einheitliche Inhalte zu gewährleisten.

Suite oder Best-of-Breed? Architekturstrategien im Vergleich

Je komplexer die Systemlandschaft, desto wichtiger wird die Frage, wie die verschiedenen Tools zusammenspielen sollen. Dabei haben sich zwei grundlegende Architekturstrategien etabliert, die sich je nach Reifegrad, Zielbild und Ressourcen unterschiedlich bewährt haben:

Variante A: Suite-Strategie – alles aus einer Hand

Plattformanbieter wie Adobe, Sitecore, SAP oder Oracle versprechen integrierte Lösungen, die möglichst viele Anforderungen abdecken – von CMS und DAM bis hin zu PIM, SEO oder Lokalisierung. Die Vorteile: Weniger Schnittstellen, konsistente Benutzeroberflächen, zentraler Support.

Doch diese „All-in-One“-Ansätze bringen auch Einschränkungen: geringe Flexibilität, hohes Preisniveau und Abhängigkeit vom Hersteller.

Variante B: Best-of-Breed – Integration statt Monolith

Hier wird bewusst auf spezialisierte Einzelsysteme gesetzt – rund um einen offenen, integrierbaren Kern, wie z. B. Magnolia als CMS/DXP oder eine Middleware-Plattform. Jedes Tool erfüllt eine klar definierte Aufgabe und kann bei Bedarf ersetzt oder erweitert werden.

Diese Strategie ist oft kosteneffizienter, erlaubt mehr Agilität und nutzt moderne Schnittstellen-Standards.

In der Praxis zeigt sich ein hybrider Trend

Systeme wie CMS und DAM werden zunehmend konsolidiert – etwa durch modulare DXP-Lösungen. Gleichzeitig bleiben spezialisierte Tools wie PIM oder SEO-Analyse eigenständig, weil ihre Anforderungen (z. B. Datenlogik, Performance, Rechte) zu spezifisch sind. Entscheidend ist nicht die absolute Zahl der Tools, sondern wie gut die Systeme zusammenspielen.

Die Wahl der passenden Strategie hängt dabei stark vom Reifegrad, den Anforderungen und den Ressourcen des Unternehmens ab. Wer klare Prioritäten setzt und die Rolle jedes Systems versteht, schafft eine belastbare Grundlage – unabhängig von der Architekturform.

Fazit: Architektur schlägt Tool-Vielfalt

Skalierbare Content Delivery entsteht nicht durch ein einzelnes Tool – sondern durch das Zusammenspiel spezialisierter Systeme, sauber definierter Datenflüsse und klarer Verantwortlichkeiten. Ob PIM, DAM, SEO-Tool oder CMS & DXP: Jedes System trägt einen Teil zur Gesamtarchitektur bei – aber erst in der Verbindung entsteht ein konsistentes, marken- und kanalgerechtes Nutzererlebnis.

Die zunehmenden Möglichkeiten zur Konsolidierung vereinfachen vieles – ersetzen aber nicht die Notwendigkeit, Prozesse und Schnittstellen strategisch zu durchdenken. Wer weiß, welche Rolle jedes System spielt und wie Inhalte orchestriert werden, schafft die Grundlage für Effizienz, Skalierbarkeit und Governance.

Nächster Schritt: Analyse der eigenen Systemlandschaft

Wer den Überblick über seine Content-Systeme gewinnen möchte, sollte mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme starten:

- Welche Systeme sind im Einsatz?

- Wo gibt es funktionale Überschneidungen?

- Welche Inhalte werden wie gepflegt – und wo gehen sie verloren?

Wir unterstützen bei der Analyse, Priorisierung und Neustrukturierung komplexer Content-Architekturen – pragmatisch, herstellerneutral und mit Blick auf das, was wirklich funktioniert.

Datum: 25.7.2025

Foto von Christina Morillo