Alte Software-Systeme stoßen schnell an ihre Grenzen, doch ein Neubau ist oft zu kostspielig. Erfahren Sie, wie sich ihr Web-Backend schrittweise und zukunftssicher modernisieren, ohne alles neu zu bauen.

Wenn das Fundament wackelt: Modernisierung von Alt-Softwarestrukturen

Wer Webplattformen betreibt, kennt das Dilemma: Die Systeme laufen – irgendwie. Sie sind gewachsen, angepasst, geflickt. Doch mit jeder neuen Anforderung wird klarer: Das Fundament ist nicht mehr belastbar genug, um aktuelle Anforderungen flexibel zu tragen. Flexibilität fehlt, Schnittstellen klemmen, Erweiterungen werden zum Drahtseilakt.

Gleichzeitig ist ein kompletter Relaunch für viele Unternehmen oft keine Option: zu teuer, zu langwierig, zu riskant. Auch fehlen intern häufig die Kapazitäten oder das Know-how, um neben dem Tagesgeschäft ein neues System von Grund auf zu konzipieren und umzusetzen. In vielen Organisationen existiert schlicht nicht das richtige Setup, um ein solches Vorhaben sicher zu steuern.

Gefragt ist ein realistischer Mittelweg, bei dem es nicht um den großen Wurf geht, sondern um einen strukturierten Umbau bei laufendem Betrieb.

Warum überhaupt modernisieren?

Mit der Zeit stoßen viele gewachsene Webplattformen an funktionale und technische Grenzen. Was früher als pragmatische Lösung funktionierte, wird heute zum Hindernis: Anforderungen steigen, Tools entwickeln sich weiter, Nutzererwartungen ebenfalls. Die Systeme dahinter bleiben jedoch oft stehen.

Typische Herausforderungen, die im Laufe der Jahre zunehmen:

- Integration: Alte Systeme lassen sich oft nur mit erheblichem Aufwand an moderne Tools und Services anbinden. Schnittstellen sind nicht standardisiert oder historisch gewachsen und erschweren flexible Erweiterungen.

- Sicherheit: Sicherheitslücken lassen sich zwar häufig schließen, aber nur mit erheblichem manuellem Aufwand. Regelmäßige Updates sind komplex und die Abhängigkeit von individuellem Know-how steigt.

- Redaktioneller Aufwand: Die Benutzeroberflächen sind nicht auf heutige Erwartungen ausgerichtet. Redakteur:innen müssen viele Umwege gehen, was Zeit kostet und die Fehleranfälligkeit erhöht.

- Wartungskosten: Ältere Systeme benötigen spezialisierte Betreuung und individuelle Lösungen, was den laufenden Betrieb zunehmend verteuert – sowohl bei Personal als auch Infrastruktur.

- Innovationsstau: Neue Ideen scheitern nicht an der Vorstellungskraft, sondern an der technischen Umsetzbarkeit. Selbst kleine Experimente geraten ins Stocken, weil das Fundament fehlt.

Diese Systeme sind nicht unbedingt kaputt. Aber sie blockieren Fortschritt. Und irgendwann auch den Betrieb.

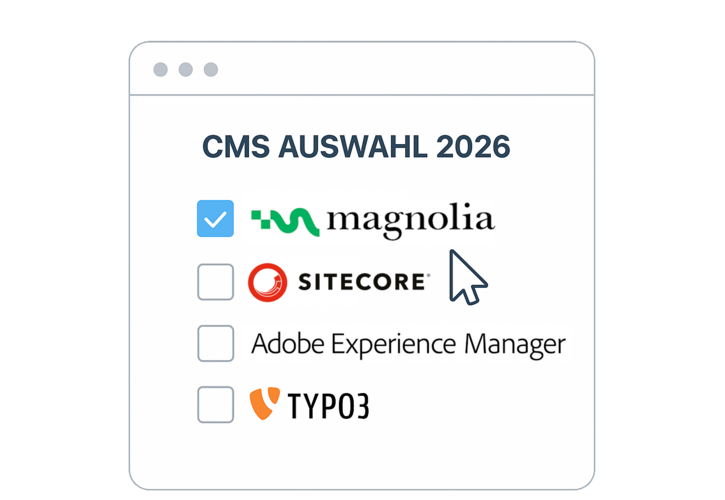

Relaunch oder Weiterentwicklung? Wann sich welcher Weg lohnt

Ein kompletter Relaunch kann sinnvoll sein – etwa dann, wenn ein System keinerlei Perspektive mehr bietet, zentrale Funktionen fehlen oder ohnehin ein grundlegender Strategiewechsel ansteht. In solchen Fällen kann es effizienter sein, auf der sprichwörtlichen grünen Wiese neu zu beginnen, um technische Altlasten nicht mitzuschleppen.

In vielen anderen Situationen ist das jedoch weder realistisch noch zwingend sinnvoll. Projekte dieser Art ziehen sich über Jahre, Anforderungen verschieben sich, zentrale Stakeholder springen ab oder wechseln, das neue System ist veraltet, bevor es live geht. Parallel dazu bleibt das alte System in Betrieb – mit all seinen Schwächen. Hinzu kommt: Nicht alle Organisationen haben die Ressourcen, ein solches Vorhaben neben dem Tagesgeschäft sicher zu steuern.

Gerade in solchen Fällen lohnt sich der Blick auf evolutionäre Strategien, die bestehende Systeme schrittweise modernisieren, ohne die Gesamtarchitektur auf einmal umzukrempeln.

IT-Modernisierung in kleinen und wirkungsvollen Schritten

Modernisierung bedeutet nicht, alles gleichzeitig zu überarbeiten. Vielmehr geht es darum, systematisch zu prüfen, welche Komponenten kritisch sind und wo gezielte Veränderungen den größten Effekt erzielen. Das beginnt mit einer strukturierten Bestandsaufnahme: Welche Funktionen werden tatsächlich genutzt? Welche Prozesse sind eng mit bestehenden Systemen verknüpft? Und wo entstehen aktuell technische oder organisatorische Reibungsverluste?

Hilfreich sind hier Konzepte wie das Strangler Pattern, bei dem schrittweise neue Komponenten neben das Altsystem gestellt und alte nach und nach ersetzt werden. Auch Domain-Analysen, Prozess-Mapping und die Identifikation von „Hotspots“ in der Systemarchitektur können helfen, sinnvolle Einstiegspunkte für eine evolutionäre Modernisierung zu identifizieren. Solche Hotspots sind zum Beispiel stark vernetzte Inhaltsmodule mit vielen Abhängigkeiten oder manuell gepflegte Integrationen mit Dritt-Systemen, die regelmäßig zu Fehlern oder hohen Wartungskosten führen.

Das Ziel ist eine Architektur, die offen ist: für neue Kanäle, neue Tools, neue Anforderungen. Ohne bestehende Inhalte und Prozesse zu verlieren.

Wer Inhalte, Präsentationslogik und Integrationen trennt, schafft genau diese Beweglichkeit. Und kann sich Stück für Stück vorarbeiten: ein neues Frontend hier, eine API dort, ein ausgelagertes DAM oder PIM-System an anderer Stelle.

Was ist leichter, was schwerer zu modernisieren?

Nicht alle Teile einer Plattform lassen sich mit dem gleichen Aufwand modernisieren. Manche Komponenten sind weitgehend isoliert oder wenig geschäftsrelevant und damit einfacher zu ersetzen. Andere sind tief in Prozesse eingebunden oder enthalten komplexe Logik, die sich nicht ohne Weiteres abstrahieren lässt. Wer evolutionär vorgeht, sollte diese Unterschiede kennen – nicht zuletzt, um realistische Migrationspfade zu definieren.

Leicht zu entkoppelnde oder ersetzende Komponenten:

Frontend und Ausspielungsebene: Vor allem bei statischen Inhalten oder vordefinierten Templates lassen sich Frontends recht gut entkoppeln und durch moderne Komponenten (z. B. SPA, React/Next.js) ersetzen.

Medienverwaltung (DAM): Bild- und Videoinhalte lassen sich oft in spezialisierte Systeme auslagern, da sie in der Regel über standardisierte Schnittstellen eingebunden werden.

Suche & Navigation: Auch diese Komponenten können meist relativ unabhängig modernisiert werden, z. B. durch externe Suchdienste (Algolia, Elasticsearch etc.).

Content Templates / Komponentenbibliotheken: Visuelle Elemente lassen sich – gerade bei klar strukturierten Seiten – oft isoliert entwickeln und testen.

Einfach strukturierte Inhalte: FAQs, Glossare, Pressebereiche oder Kampagnenseiten mit klarer Struktur lassen sich einfacher migrieren als komplexe redaktionelle Inhalte.

Komplexere Komponenten zu migrieren:

Das CMS selbst: Der Kern eines CMS – also Strukturmodell, Redaktionslogik, Content Repository und Anwendungslogik – ist meist tief in die bestehende Systemlandschaft eingebunden. Eine Ablösung bedeutet oft, Inhalte zu migrieren, redaktionelle Prozesse neu zu denken und diverse Integrationen anzupassen. Je länger das System im Einsatz war, desto mehr Eigenlogik und technische Schulden haben sich in der Regel angesammelt. Ein Wechsel erfordert daher fundierte Planung, belastbare Teststrategien und begleitende Change-Kommunikation.

Redaktionelle Workflows: Sobald viele Stakeholder, individuelle Freigabeprozesse oder redaktionsnahe Automatisierungen involviert sind, wird eine Migration deutlich aufwendiger.

Historisch gewachsene Datenmodelle: Wenn Inhalte nicht sauber strukturiert sind oder über Jahre hinweg mit Sonderfällen angereichert wurden, ist eine strukturierte Ablösung nur mit Aufwand möglich.

Rechtemanagement & Personalisierung: Besonders wenn Rechte, Rollen und Zielgruppen tief integriert sind, führt ein Umbau schnell zu Seiteneffekten oder Sicherheitsrisiken.

Redaktionelle Oberfläche / Autorenerlebnis: Wenn Redakteur:innen stark an gewohnte Interfaces und Workflows gebunden sind, erfordert eine Umstellung viel Vorbereitung und internes Change Management.

Workflows & Versionierung: Besonders bei mehrstufigen Freigabeprozessen, automatisierten Workflows oder rechtlich relevanter Dokumentation ist Vorsicht geboten.

Verlinkungen & Taxonomien: Inhalte, die stark miteinander vernetzt sind (z. B. durch interne Verlinkung oder strukturierte Kategorien), sind fehleranfällig bei automatischer Migration.

Anbindung angrenzender Systeme:

- PIM-Systeme (Product Information Management): Oft zentral für produktbezogene Inhalte in E-Commerce-Setups. Wenn PIM und CMS stark verzahnt sind, sollte genau definiert werden, wo welche Inhalte gepflegt werden und welche Logik wo verankert ist.

- Formular-Engines, Analytics, Personalisierung: Diese sind oft systemabhängig integriert und nicht ohne Weiteres 1:1 übertragbar.

Technologische Hebel für die schrittweise Modernisierung

Auf Basis dieser Einschätzung stellt sich die Frage: Mit welchen technischen Prinzipien lässt sich ein Umbau konkret umsetzen, ohne sofort alles zu verändern? Hierbei geht es weniger um konkrete Tools, sondern um grundlegende Ansätze, die helfen, den Wandel strukturiert und risikoarm zu gestalten:

Headless-Architekturen: Sie ermöglichen die Entkopplung von Frontend und Backend und schaffen so mehr Flexibilität in der Ausspielung von Inhalten. Besonders geeignet, wenn neue Kanäle oder Anwendungen schnell angebunden werden sollen.

Content-APIs: Inhalte aus bestehenden Systemen können über standardisierte Schnittstellen ausgespielt werden. Damit lassen sich alte CMS auch dann noch integrieren, wenn sie selbst nicht mehr weiterentwickelt werden.

Integrationslayer: Eine technische Mittelschicht hilft dabei, Alt- und Neusysteme miteinander zu verbinden, ohne bestehende Prozesse vollständig zu zerschneiden. Das reduziert die Komplexität beim Umstieg erheblich.

Hybride CMS-Lösungen: Diese verbinden die Vorteile klassischer Redaktionsoberflächen mit modernen Ausgabemechanismen. Damit lassen sich bestehende redaktionelle Workflows bewahren, während das System unter der Haube bereits modernisiert wird.

Containerisierung und Cloud-Readiness: Auch der Betrieb kann Schritt für Schritt modernisiert werden, z. B. durch die Virtualisierung alter Komponenten oder den gezielten Umzug einzelner Module in die Cloud.

Welche Hebel konkret sinnvoll sind, hängt stark von der vorhandenen Architektur, dem Reifegrad des Unternehmens und den konkreten Zielsetzungen ab. Entscheidend ist nicht, alles "modern" zu machen – sondern gezielt dort anzusetzen, wo der höchste Nutzen bei vertretbarem Aufwand entsteht.

Unsere Empfehlung

Bereits in einer frühen Phase lohnt sich eine funktionale Bewertung der Systemlandschaft. Dabei sollten nicht nur technologische, sondern auch geschäftskritische Abhängigkeiten identifiziert werden. Daraus lassen sich abgestufte Szenarien entwickeln: Was kann kurzfristig modernisiert werden? Was bleibt vorerst stabil? Und welche Teile erfordern gezielte Vorbereitung?

Je näher ein System am eigentlichen Nutzer:innen- oder Redaktionsworkflow ist, desto aufwendiger ist in der Regel die Modernisierung. Je standardisierter die Aufgabe und je klarer die Schnittstellen sind, desto leichter gelingt der Umbau.

Fazit: Den Mittelweg bei Legacy-Systemen finden

Die Modernisierung von Legacy-Systemen ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, die neueste Architektur zu implementieren – sondern die Plattform strategisch zukunftsfähig zu machen. Wer dabei evolutionär vorgeht, erhält sich die Handlungsfähigkeit, reduziert Risiken und schafft Schritt für Schritt Raum für neue Anforderungen.

Dabei führt kein Weg an der zentralen Entscheidung vorbei, die bereits am Anfang des Artikels thematisiert wurde: Komplett neu bauen oder schrittweise umbauen? Beide Wege haben ihre Berechtigung – entscheidend ist die Passung zur jeweiligen Ausgangslage. Gerade in komplexen, laufenden Umgebungen kann die modulare Modernisierung der bessere Weg sein, um technologische Erneuerung mit betrieblicher Kontinuität zu verbinden.

Ob Komplett-Relaunch oder modulare Transformation: Entscheidend ist ein realistischer Plan, der zur Organisation passt. Und die Bereitschaft, technische und organisatorische Fragen gemeinsam zu denken.

Datum: 01.08.2025

Foto von Sigmund auf Unsplash

Sie möchten wissen, wie es um Ihre Plattform aktuell steht und welche Migrationspfade realistisch sind? Im Rahmen einer kompakten Architekturanalyse prüfen wir die bestehende Struktur, identifizieren Engpässe und zeigen konkrete Optionen für eine schrittweise Modernisierung auf – technologieoffen und priorisiert nach Aufwand und Wirkung.

Wir beraten Sie gerne.